よちよちギタリストのための音楽理論入門 #1 前提知識

楽譜の超基本から始めよう

楽譜は楽曲を記号や文字で書き表したもので、いわゆる「指示書」であったり「記録書」です

例えば、自分の考えたメロディーのイメージを他人に伝える時、以下の状況を想像してみよう

- 手元に楽器がない

- 相手に一時的な録音するような機械がない

この場合、鼻歌などで伝えることは可能かも知れないが、それが相手に正確に伝わり、尚且つそのメロディーを正確に記憶し続けることはかなり難しい。。。

また、相手に伝えるべき情報がメロディーだけじゃなくて、打楽器やベース、管楽器や鍵盤楽器の情報も伝える必要がある、といった事態になると流石に鼻歌だけではさらに厳しくなる。

このことから楽譜は、音楽の世界では共通言語として扱える唯一の情報伝達手段なので、避けて通るのは厳しいわけです

と言いつつも、この「よちよちギタリストのための音楽理論入門」では、基本最低限に絞ってお伝えするので、ひとまずは安心してくださいな。

五線譜

楽譜に関する最低知識は以下の通り

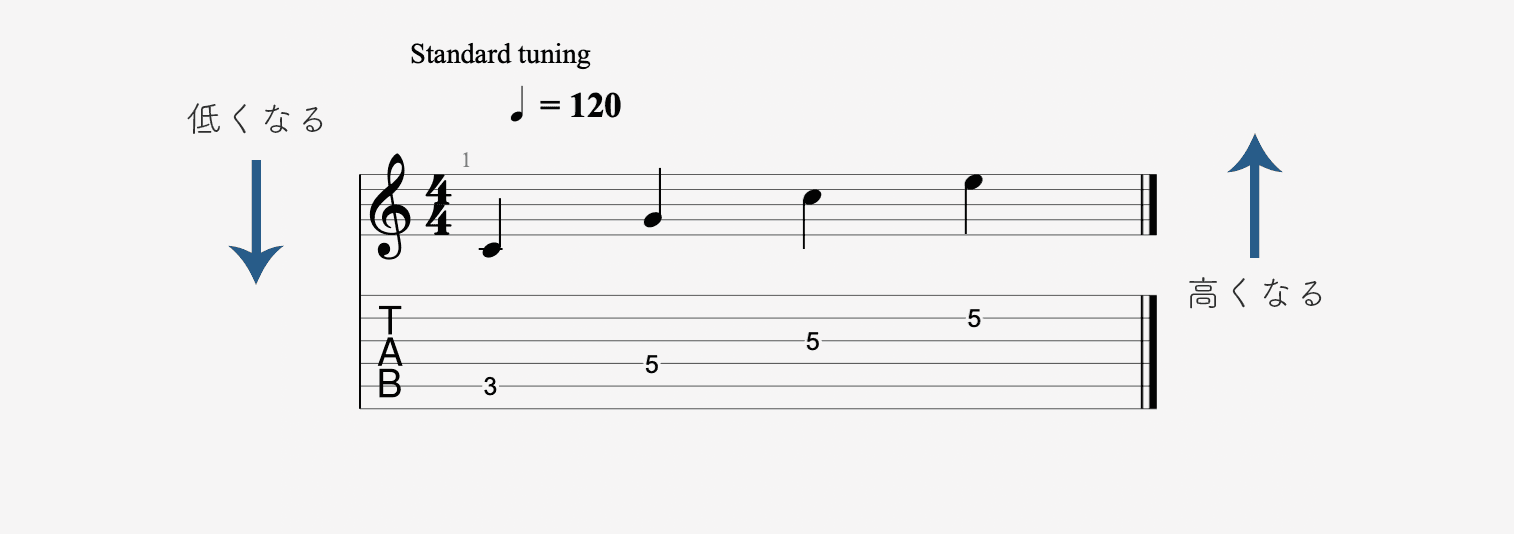

- 五線譜上での音の高低や長さを理解する

- 五線譜に配置される音符は下段に行けば行くほど音は低くなる

- 五線譜に配置される音符は上段に行けば行くほど音は高くなる

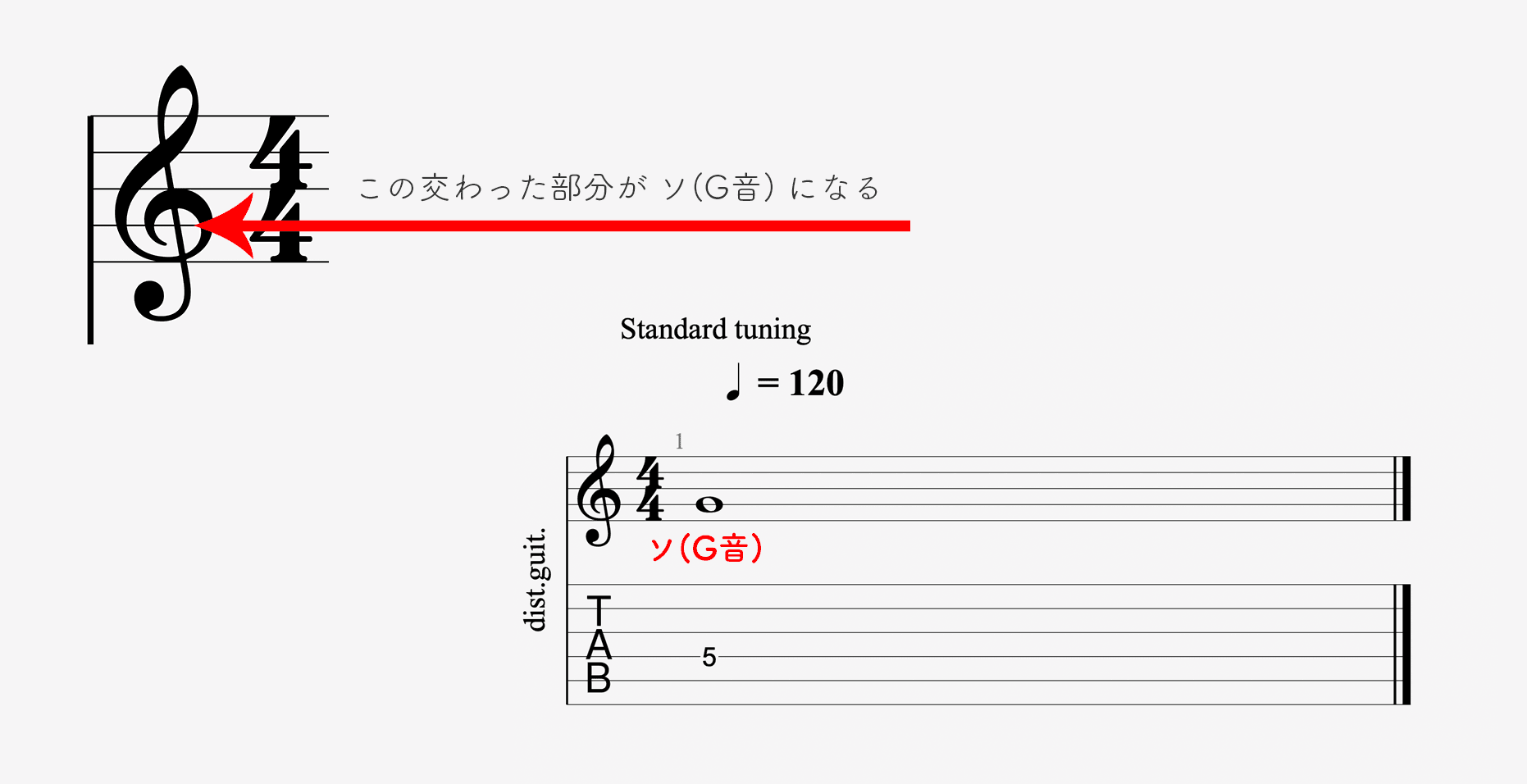

ト音記号とその意味

小学校の頃に学んだ、「ト音記号」が書かれた楽譜は、ソの音がどこかを示しています。それを以下に図解します

これを踏まえて、ドレミフソラシドを再度掲載します。ソの位置を基準に、

- 全音上は何の音か?

- 全音下は何の音か?

- ドレミのドの音は五線譜ではどこか?

などを、(弾けそうな人は)実際にギターで音を鳴らしながら確認してみてください。

今、TAB譜 が分からない人は、この記事を読み終わった頃には読めるようになっているので、実際に弾くのは後回しでもいいです。ソを基準として他の音の位置関係がわかればひとまずはクリアです。

ここまでは小学校で学ぶような内容でしたがいかがでしたか?

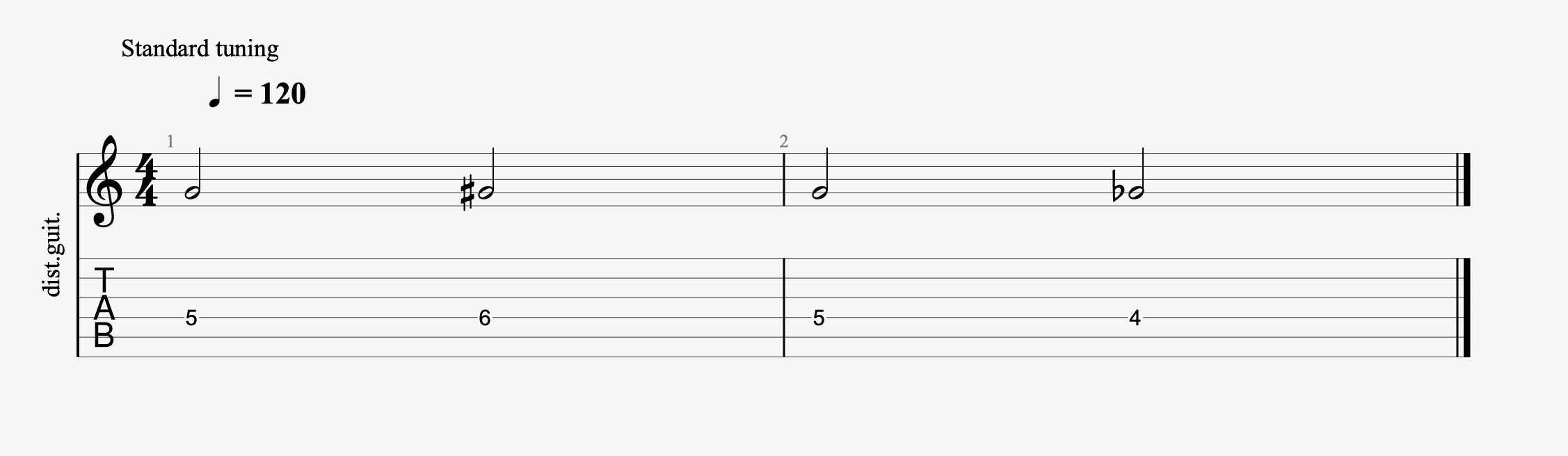

五線譜の基本事項として音符に ♯ がつけば、音の高さは半音上がり、♭ がつけば音は半音下がります(下図)

音価ってなあに?

小学校の頃、音楽の授業で見た楽譜。おたまじゃくしと呼ばれていた音符は、五線譜上の位置によって音の高低を示しているのは前述の通りですが、もう一つ意味合いを持っていて、音符はその形式によって「音の長さ」を示しています。

音価を理解するためには、まず「小節」という概念を知る必要がありますが、小節とは単純に、楽譜が読みやすいように適当な長さに区切られた区分で、縦に線で区切られた範囲のことを小節といいます。

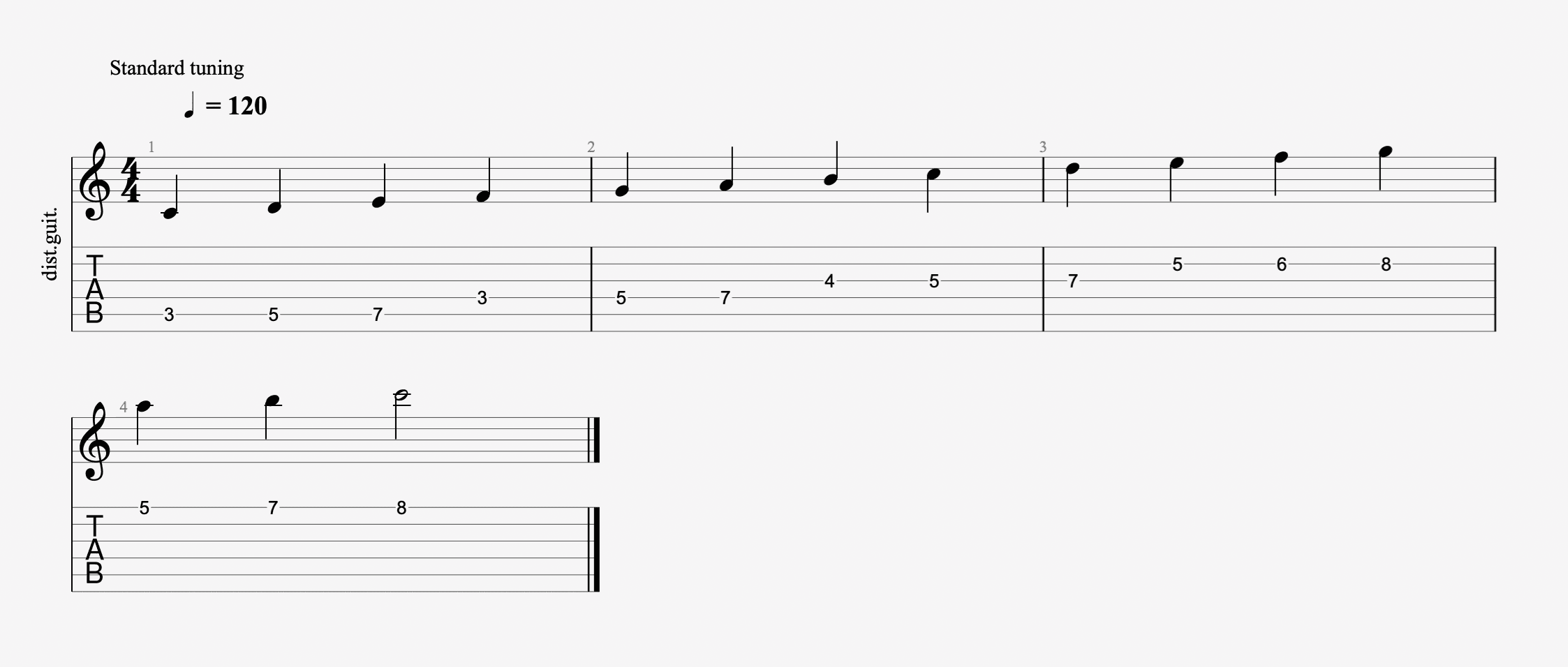

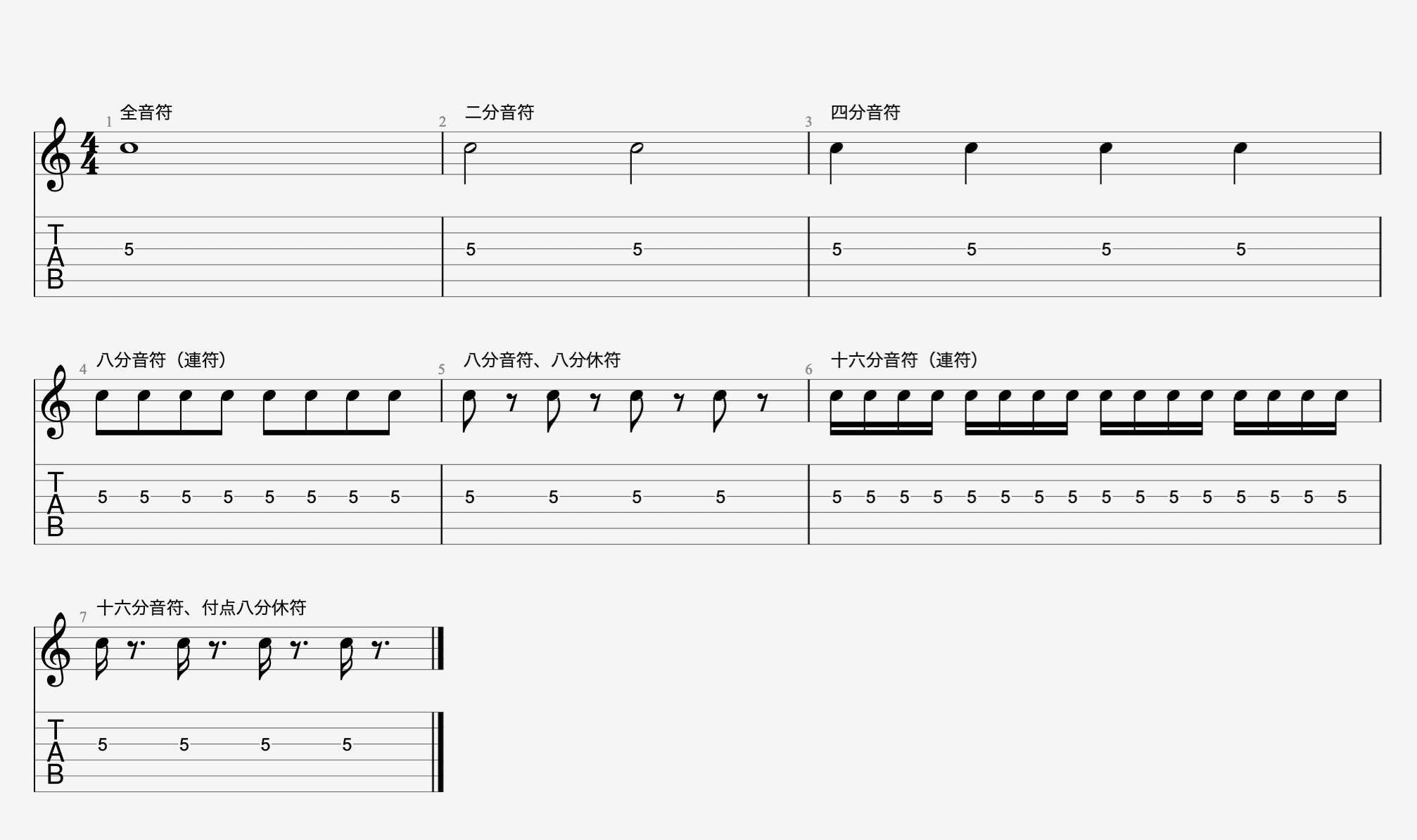

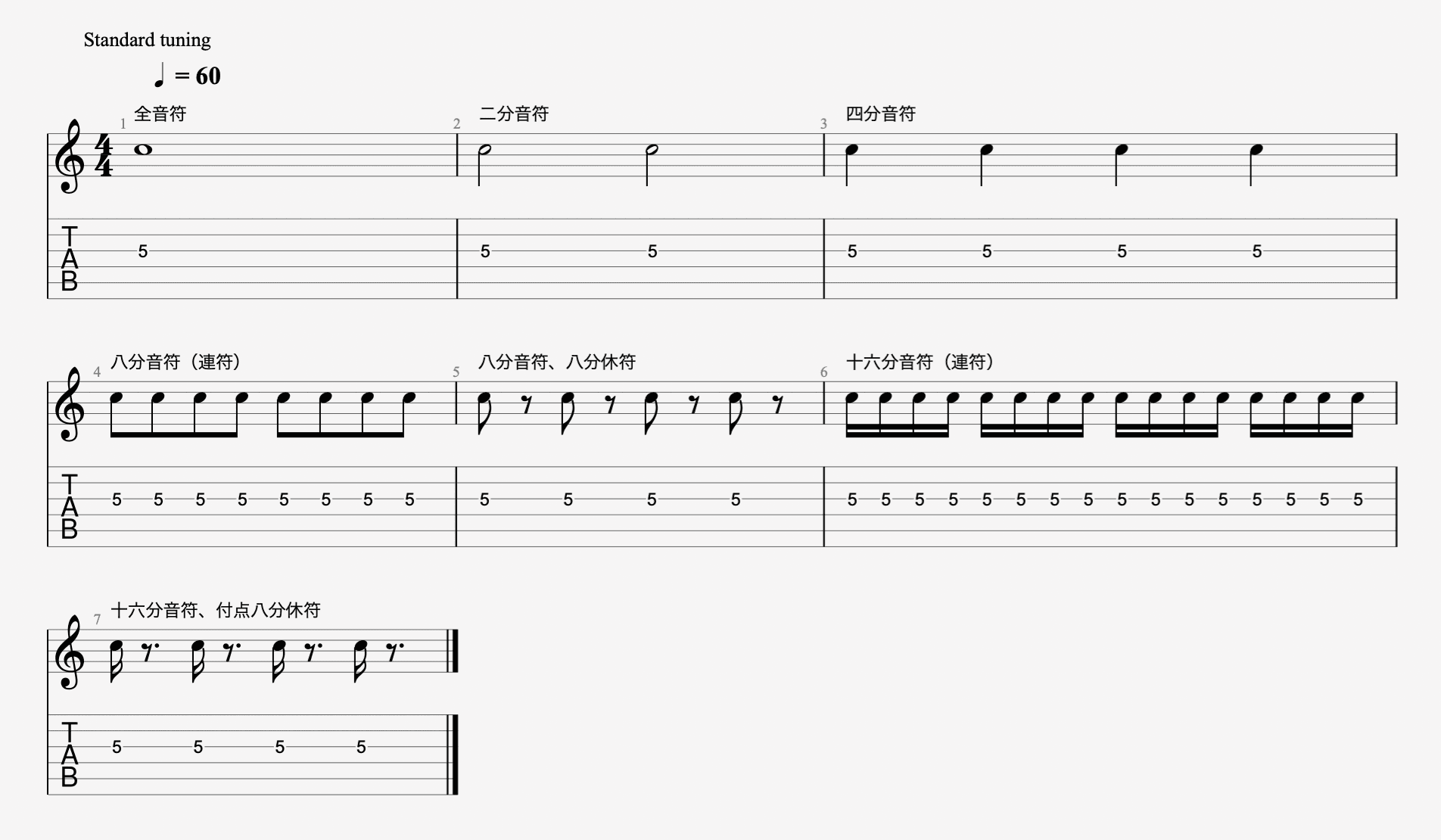

以下の画像は、一部の音価を示しています。途中途中で縦に引かれている小節線も注意してみ見てみましょう。

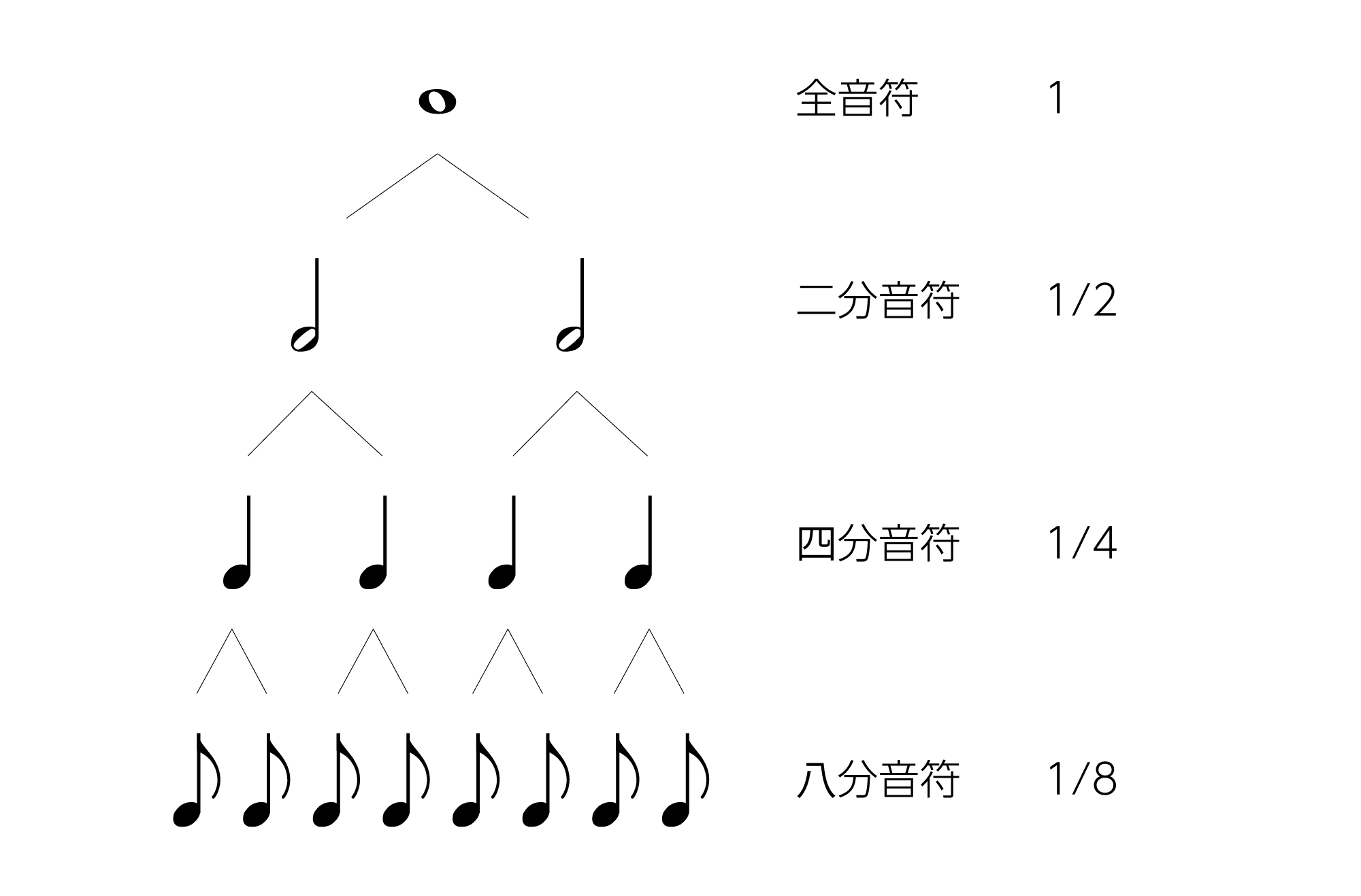

一番最初に覚えたい音符は、上の画像の3小節目にある「四分音符」です。この四分音符を基準とした場合、以下の関係性を持ちます。

- 二分音符は四分音符の2倍

- 全音符は四分音符の4倍

- 八分音符は四分音符の半分

- 十六分音符は四分音符の4分の1

となります。これは楽譜上の時間の長さを表しています。1小節目にある全音符を基準とした場合は以下の関係性になります。

- 二分音符は全音符の 半分

- 四分音符は全音符の 4分の1

- 八分音符は全音符の 8分の1

- 十六分音符は全音符の 16分の1

以下の画像はその関係性を図式化したものです。八分音符まで描いてありますが、十六分音符以降も同じ法則で音の長さは短くなっていきます。

これだけだと、ちょっとパッとしないかもですが、とりあえずは全音符を基準とした時、それ以外の音符の長さは 1/2、1/4、1/8、1/16 と短くなっていくことを覚えておいたください。

次に覚えて欲しいのが、楽譜の最初に 4/4 と書かれている部分です(下部画像)

この分数の分母の「4」は、「四分音符」を示しており、分子は「1小節に分母の音符がいくつ入れることができるか」を示しています。

4/4 ならば、「一小節に四分音符が4つ入る」ということを示しています。3/4 ならば「一小節に四分音符が3つ入る」ということです。

これまで、皆さんが聴いている音楽で手拍子をする時、大抵の場合は、「いち、に、さん、し」といった調子で手を叩いていたかと思います。それはまさしく 4/4 の曲である可能性が高く、四分音符で手を叩いている感覚だったりもします。雰囲気つかめましたかね?

さて、これまでのことを踏まえて、音の長さと五線譜を対応させたものを以下に示します。ついでのサンプルの音源も用意してみましたので、是非音価、音の長さについての感覚を掴んじゃいましょう。

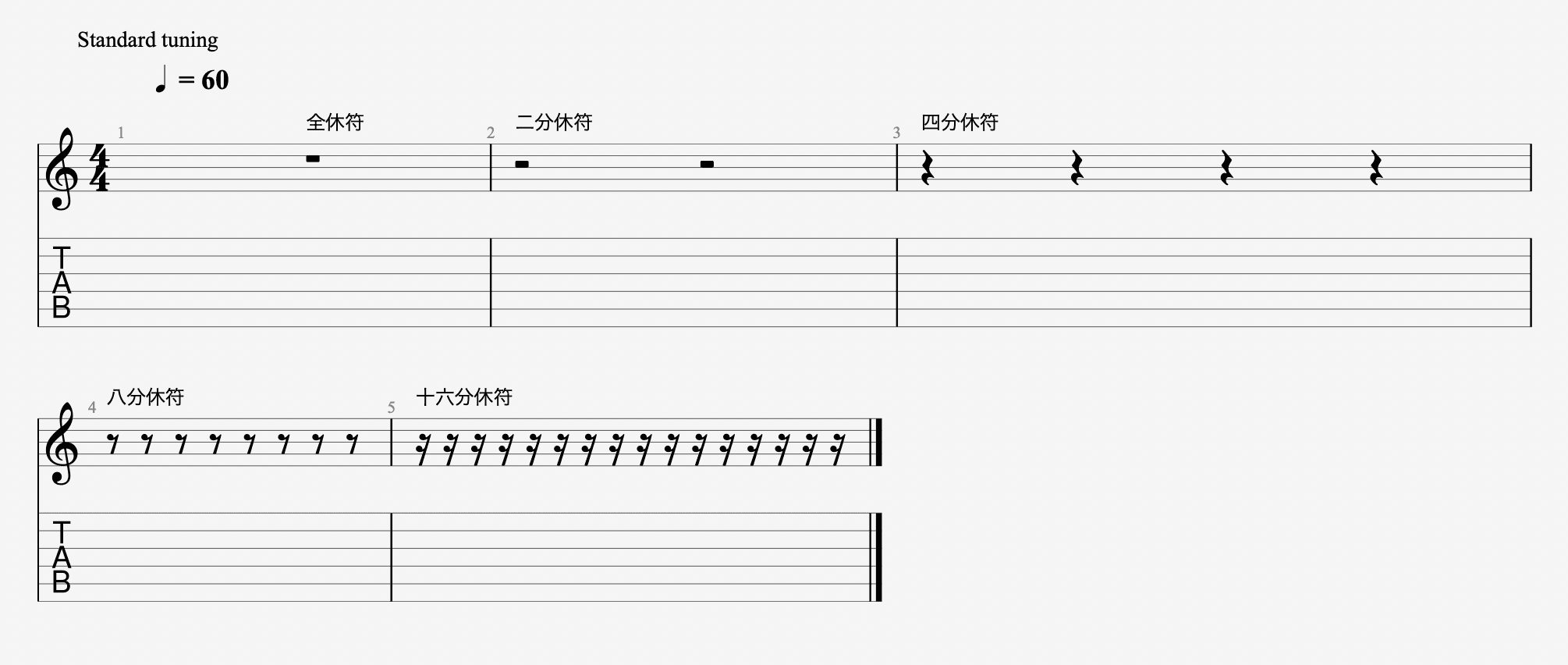

上記の楽譜には、これまでにお伝えしていない「休符」という、音を鳴らさないでお休みするための記号があります。

音符とはかなり形は違いますが、考え方は全く一緒なので、下部画像でその関係性を確認しておきましょう。

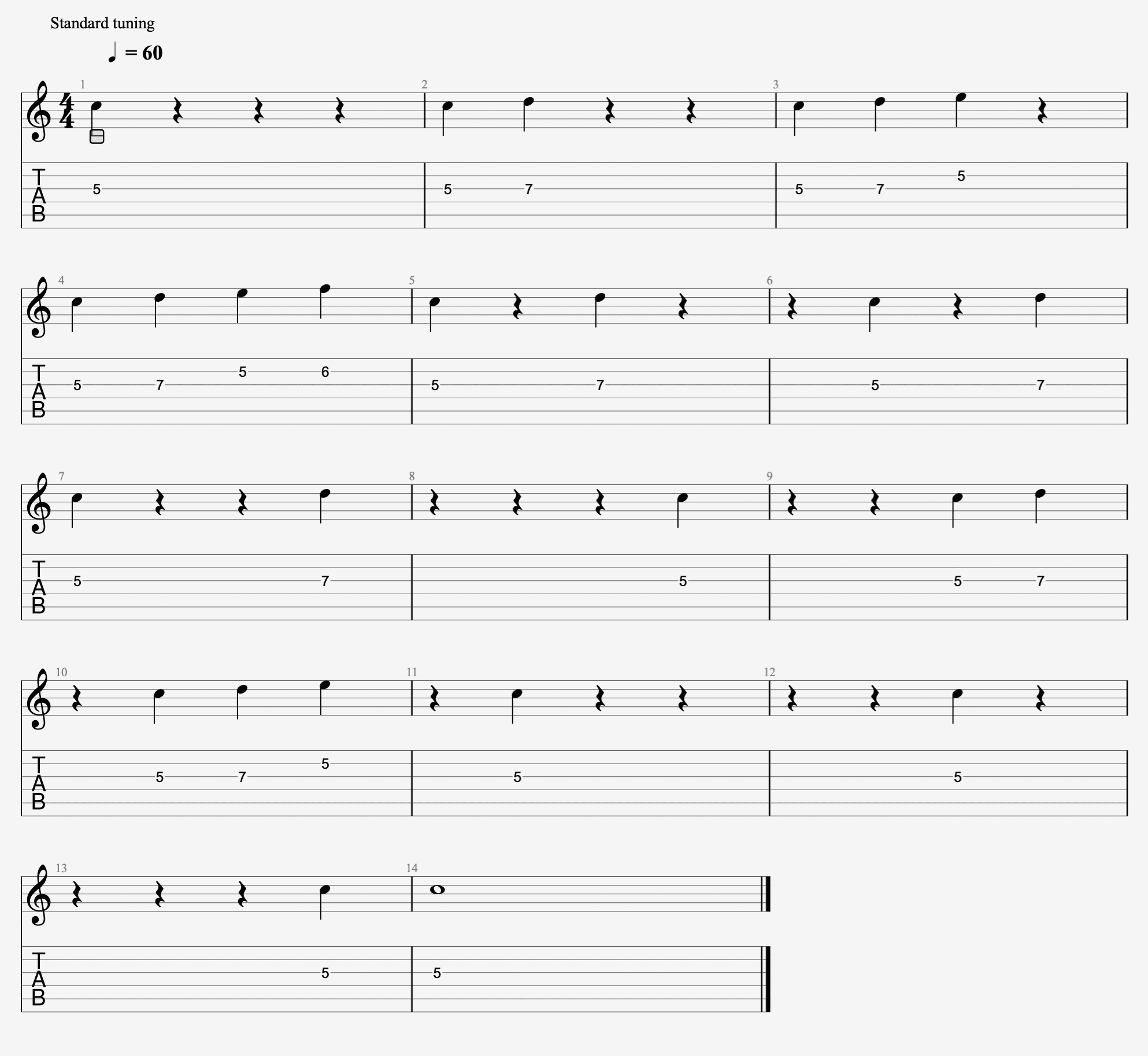

では、最後に四分音符と四分休符で簡単な音遊びをしてみましょう。次の楽譜はドからファの4つの音に対し、四分音符と四分休符のみ(最後だけ全音符)で構成したものです。

楽譜の下にある音源を鳴らしながら、リズムが取れるか試してみましょう!

TAB譜

「五線譜の基本はなんとなくわかったけど、五線譜とギターのおさえるところがリンクしない!!!」ってなる方もいるかも知れません。

安心してください。ギターの楽譜には大抵 TAB譜 という便利なものがあったりします(プロの世界や Jazz の世界には無いことも多いけど)

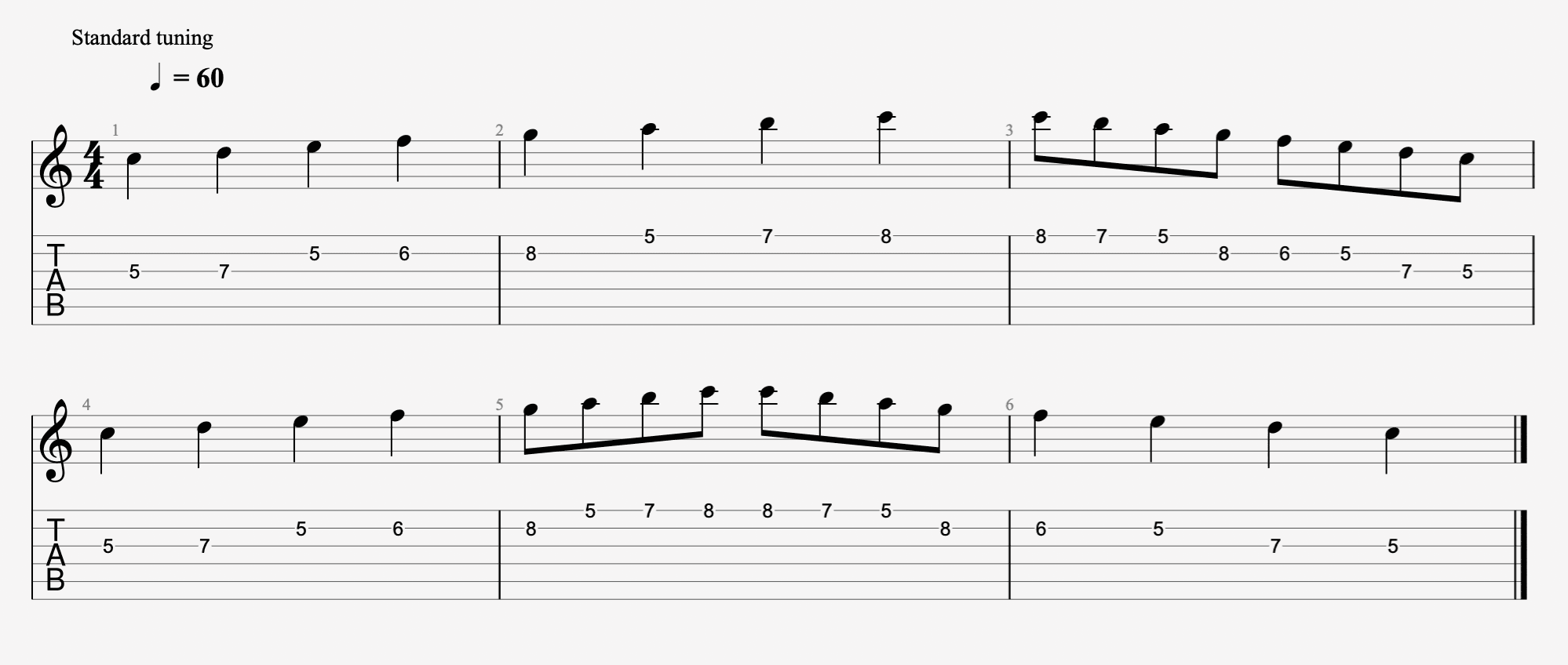

その TAB 譜 は Tablature の略で、楽器固有の奏法を文字や数字で表示したものです。早速見てみよう。

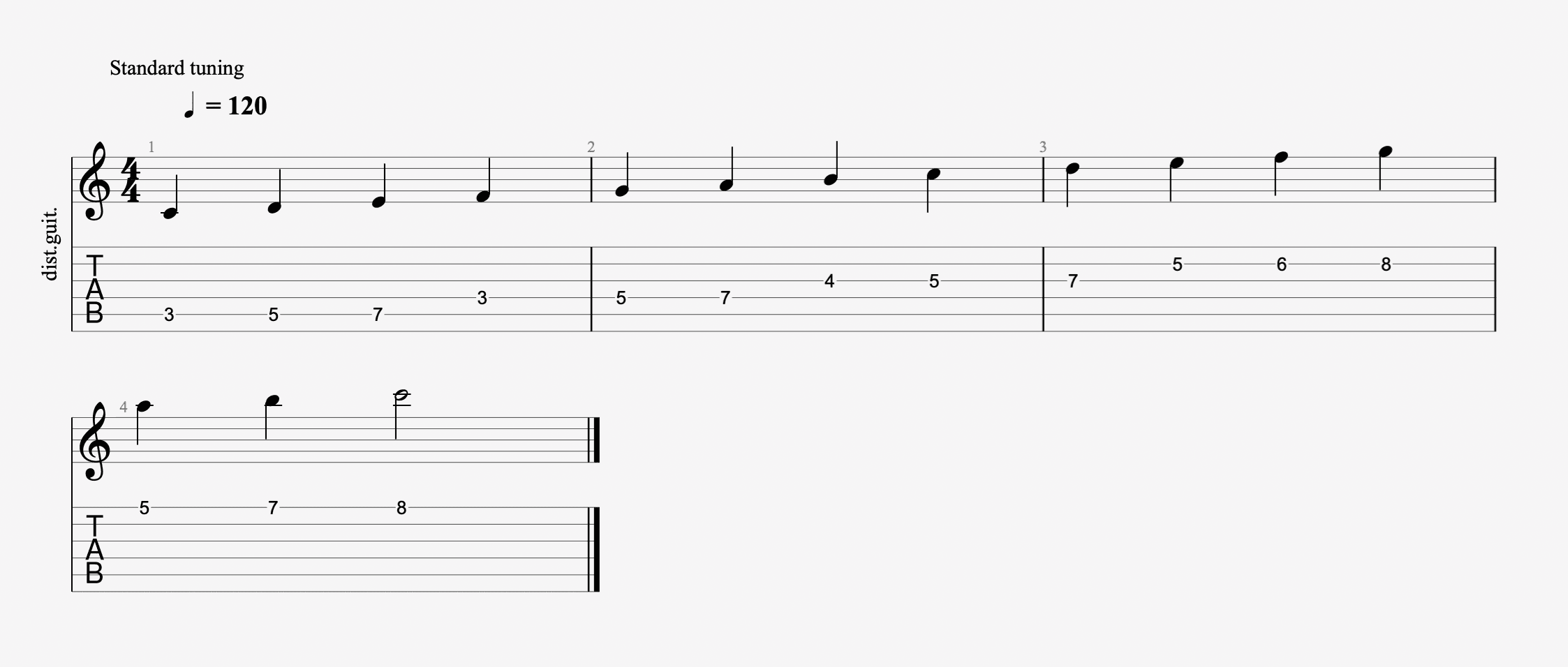

上記の楽譜は、ドレミを四分音符と八分音符で弾き分けた簡単なものです。

TAB と書かれている段の横線はギターの弦と対応しています。よーく見ると、TABの段には線が 6本 引いてあり、ギターの弦の数と一緒です。一番上の線が 1弦(一番細い弦) で、一番下の線が 6弦(一番太い弦)を示しています。

そして、数字はおさえるフレットを示しています。5と書いてあれば 5フレット、0と書いてあれば何も押さえないという意味になります。

なので、この TAB 譜の見方さえわかって仕舞えば、大袈裟な話音符が読めなくてもギターを弾くことが出来ちゃうのです。(いつかは五線譜だけでも弾けるように訓練したいよね!)

ですので、上記の TAB 譜 ですが、訓練がてらに弾いてみてください。音源も用意してるので正解の音を確かめることが出来ます。

まとめ

この記事ではこれまでで、楽譜の超基本的な読み方や、音価、そしてTAB譜の見かたを学んできました。まだまだ、基本中の基本なので、実際の楽譜を読んでみると???ってなることは沢山あります。

焦らずに少しずつ、そのほかの記号やその意味を理解していくといいでしょう。

いずれにしても、超基本中の基本のことをお伝えしたので、本記事の内容をしっかり把握して今後に備えていきましょう!