よちよちギタリストのための音楽理論入門 #2 音程

音程 (Interval) とは?

音程とは2つの音の高さの隔たりのことを指します。その隔たりは「音の差」であり、和音(コード)や音階(スケール)の理解に役立ちます。

内容としてはそんなに難しくなく、特にコードの仕様を知るのに大いに役に立ち、アドリブにもつながっていく概念なので是非理解しちゃいましょう。

半音と全音

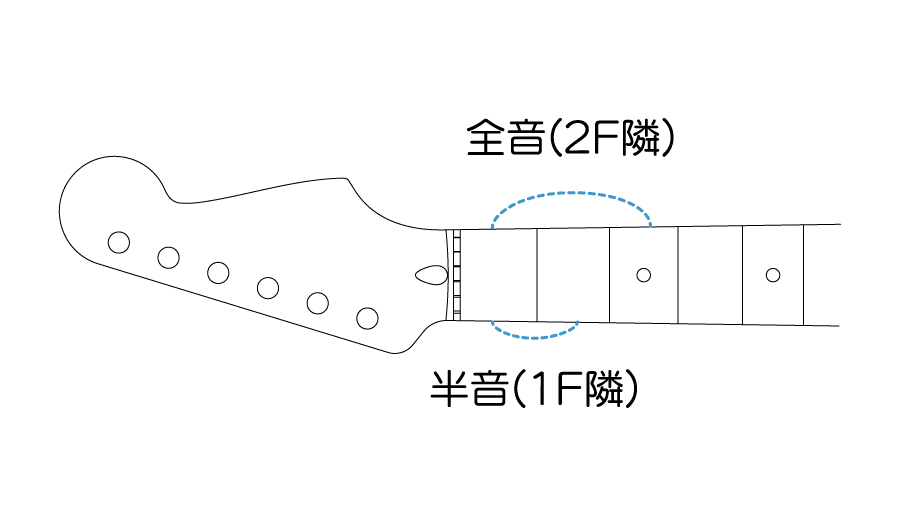

ギターのフレット1つ分の音程、例えば 5弦3フレットから、 5弦4フレットまでの音の関係性は、半音の関係であり、後述する 短2度 ( minor 2nd, m2nd ) の関係です。音で言うと、例えば ド とド♯ といった関係です。

また、ギターのフレット2つ分の音程、例えば 5弦3フレットから、 5弦5フレットまでの音の関係性は、全音の関係であり、後述する 長2度 ( Major 2nd, M2nd ) の関係です。音で言うと、例えば ド と レ といった関係です。

さて、全音と半音の関係がわかったところで、音程の本質について触れていきましょう。

音程の単位

音程は「度 (degree)」という単位で、数字によって表わされます。1度、2度といった具合にです。

また、二つの音を同時に鳴らした時の「響き方」によっても分類され大きく分けて以下の5種類があります。

- 完全音程

- 長音程

- 短音程

- 増音程

- 減音程

それぞれの特徴について説明します。

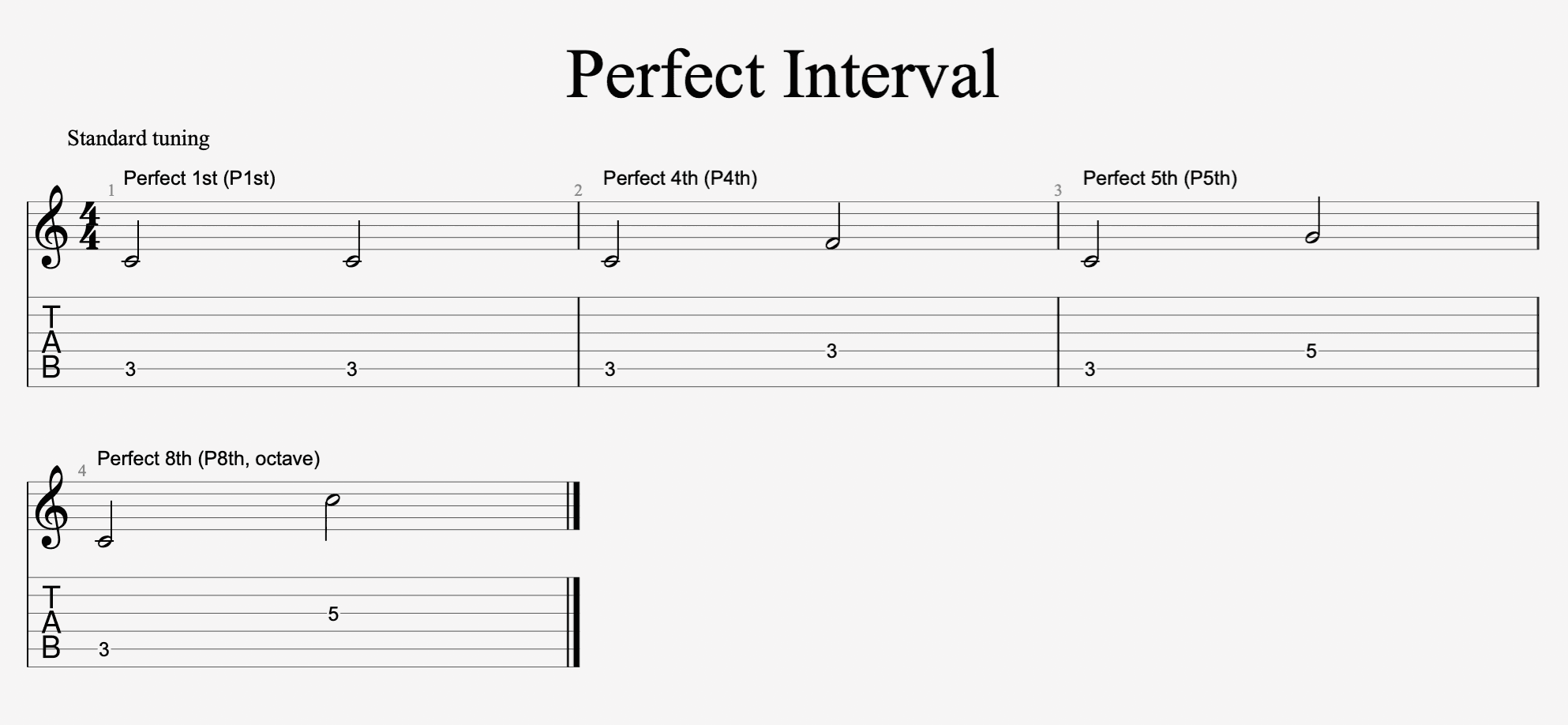

完全音程概要

完全音程は、音楽において非常に安定した響きを持ちます。これには完全1度(同一音)、完全4度、完全5度、完全8度(オクターブ)が含まれます。特に、完全4度と完全5度は和音の基盤として頻繁に使用され、調和のとれた、心地良いサウンドを提供します。

これらの音程は、音楽の基本的な構造を形成し、各音が互いにクリーンに響き合うため、親しみやすく、聞き手にとって安心感を与える音の関係を生み出します。

それぞれの完全音程について

それぞれの完全音程は以下の通りです。

| 音程 | 表記 | 説明 |

|---|---|---|

| 完全1度 | Perfect 1st, P1st | 基準となる音と同音で、ユニゾン ( unison ) とも言います |

| 完全4度 | Perfect 4th, P4th | 基準となる音から「全音2つ分」と「半音1つ分」の隔たりの関係です。 |

| 完全5度 | Perfect 5th, P5th | 基準となる音から「全音3つ分」と「半音1つ分」の隔たりの関係です |

| 完全8度 | Perfect 8th, P8th, Octave | 基準となる音から「全音6つ分」の隔たりの関係でオクターブ ( octave ) とも言います |

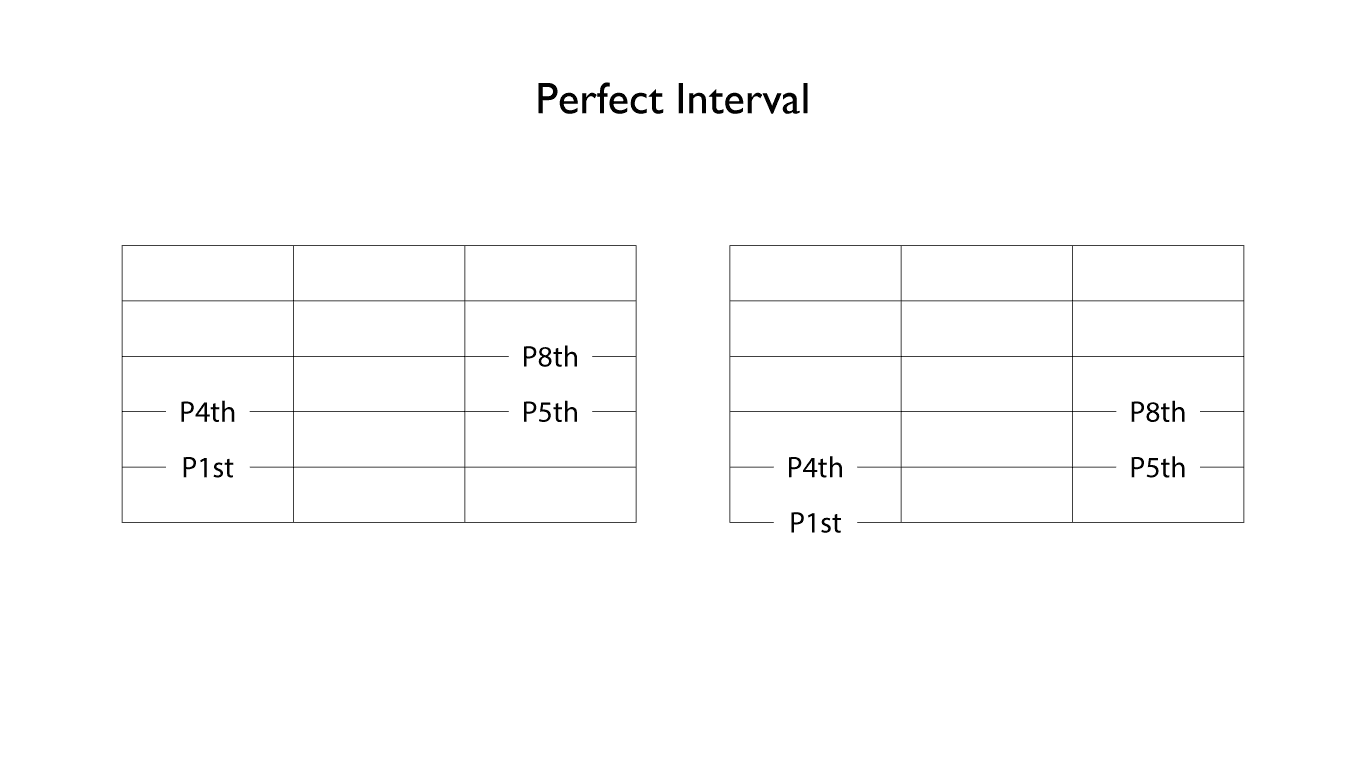

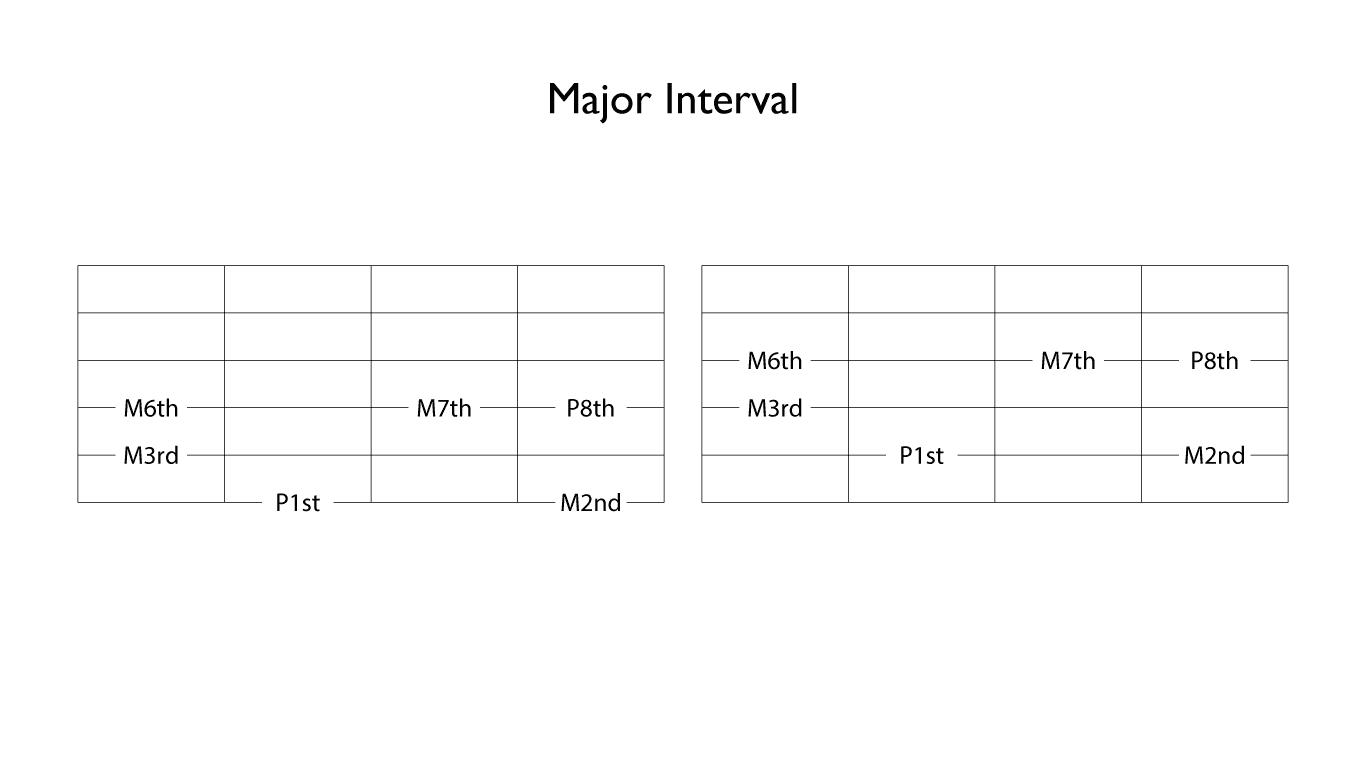

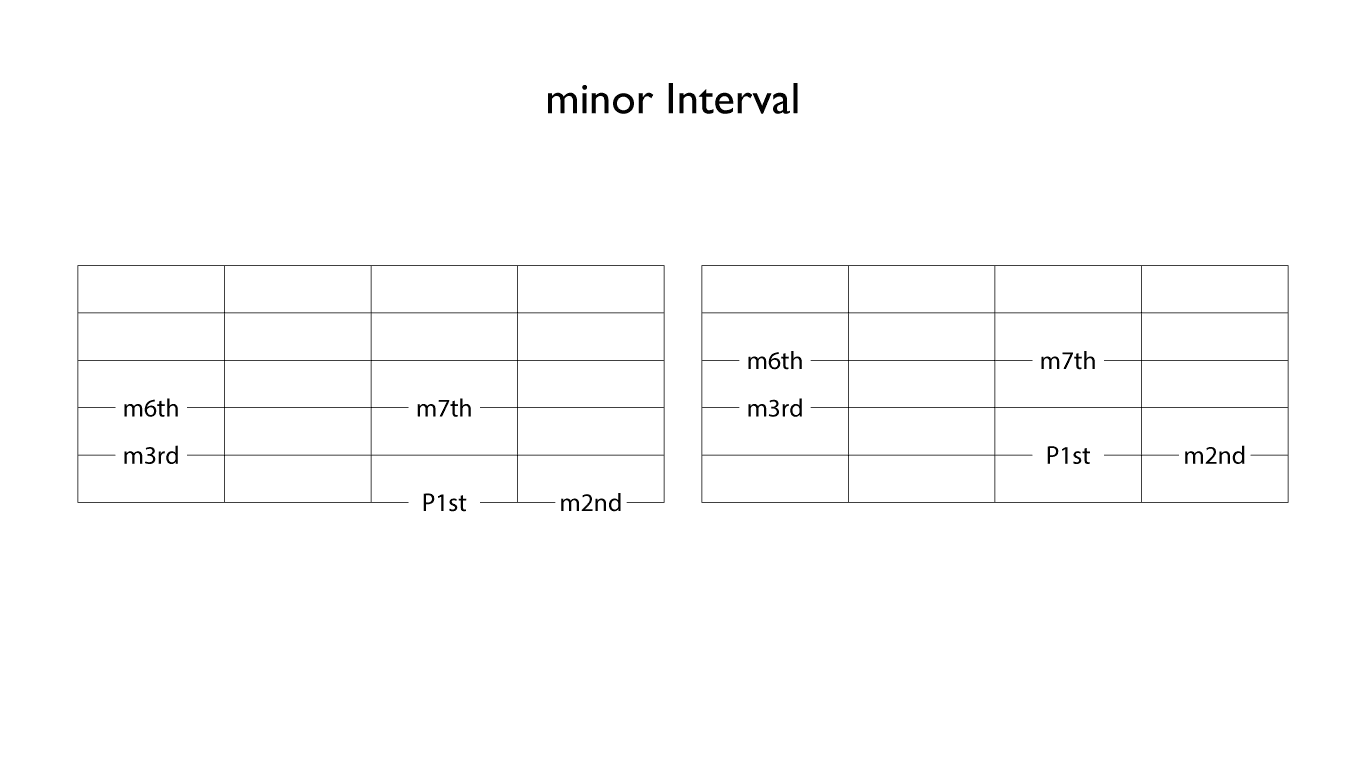

上記の画像はオクターブまでの範囲で 5弦、6弦のルート音を P1st とした時の他の完全音程の位置関係を示したものです。

長音程概要

長音程(長2度、長3度、長6度、長7度)は、メジャースケールの音階に基づいて定義されます。

また長音程は、明るく穏やかな響きを持つことが特徴です。例えば、長3度や長6度は特に和やかでメロディアスな印象を与え、音楽に温かみや甘さを添える効果があります。

長7度はその間隔が大きいため、やや緊張感を含むものの、解決感を与える効果的な使い方ができます。これらの音程は、和声やメロディの中で、ポジティブで明るい感情を表現するのに適しています。

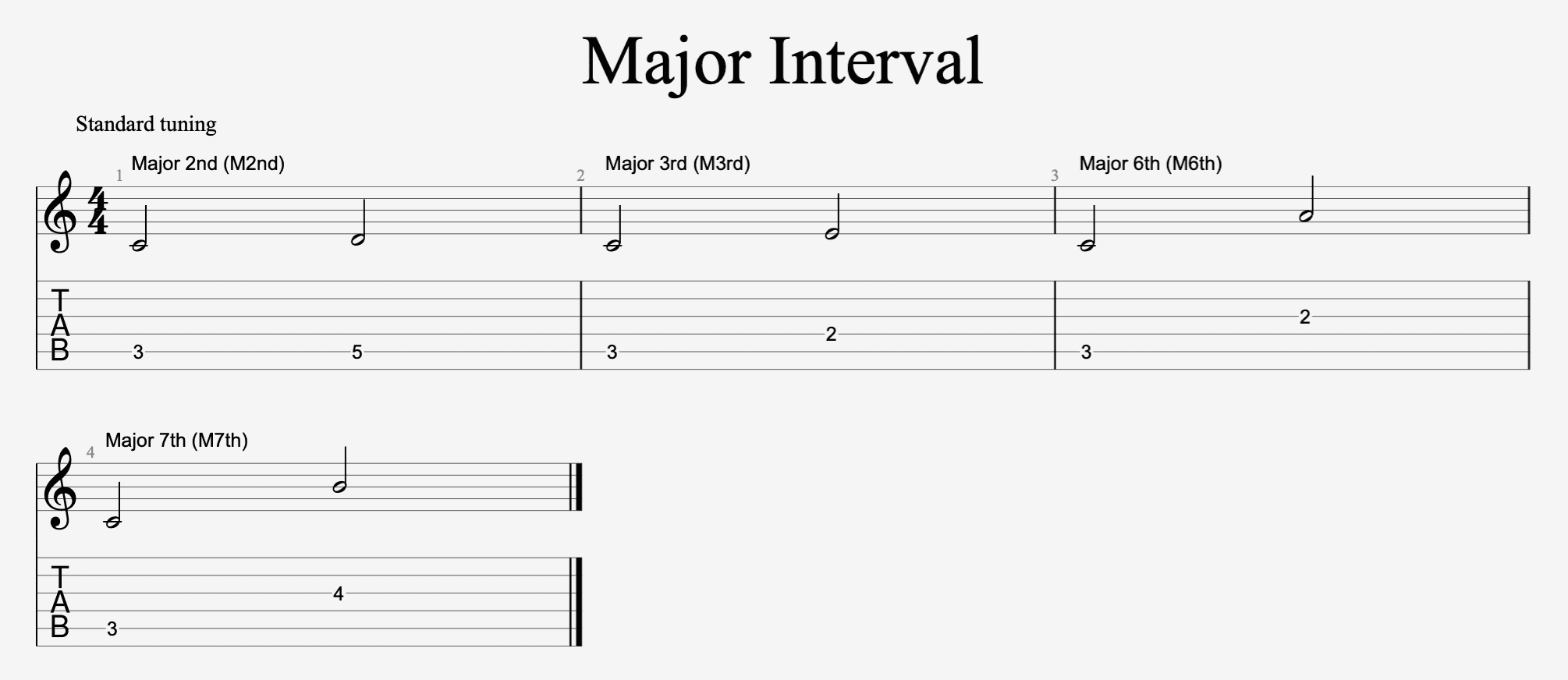

それぞれの長音程について

それぞれの長音程は以下の通りです。

| 音程 | 表記 | 説明 |

|---|---|---|

| 長2度 | Major 2nd, M2nd | 基準となる音から「全音」の関係です |

| 長3度 | Major 3rd, M3rd | 基準となる音から「全音2つ分」の隔たりの関係です |

| 長6度 | Major 6th, M6th | 基準となる音から「全音4つ分」と「半音1つ分」の隔たりの関係です |

| 長7度 | Major 7th, M7th | 基準となる音から「全音5つ分」と「半音1つ分」の隔たりの関係です |

上記の画像はオクターブまでの範囲で 5弦、6弦のルート音を P1st とした時の他の長音程の位置関係を示したものです。

短音程概要

短音程(短2度、短3度、短6度、短7度)は、長音程より緊張感を持ち、深みのある感情的な響きを提供します。

短2度は非常に緊密な音程で、その半音の隔たりから不協和音を生じ、強い緊張感を感じさせます。

短3度や短6度、短7度も、比較的穏やかながらも、長音程に比べて若干の憂いや哀愁を帯びた響きを持ちます。

これらの音程は、曲の中で悲しみや懐かしさなど、複雑な感情を表現するのに適しており、特にマイナーキーの楽曲で効果的に用いられます。

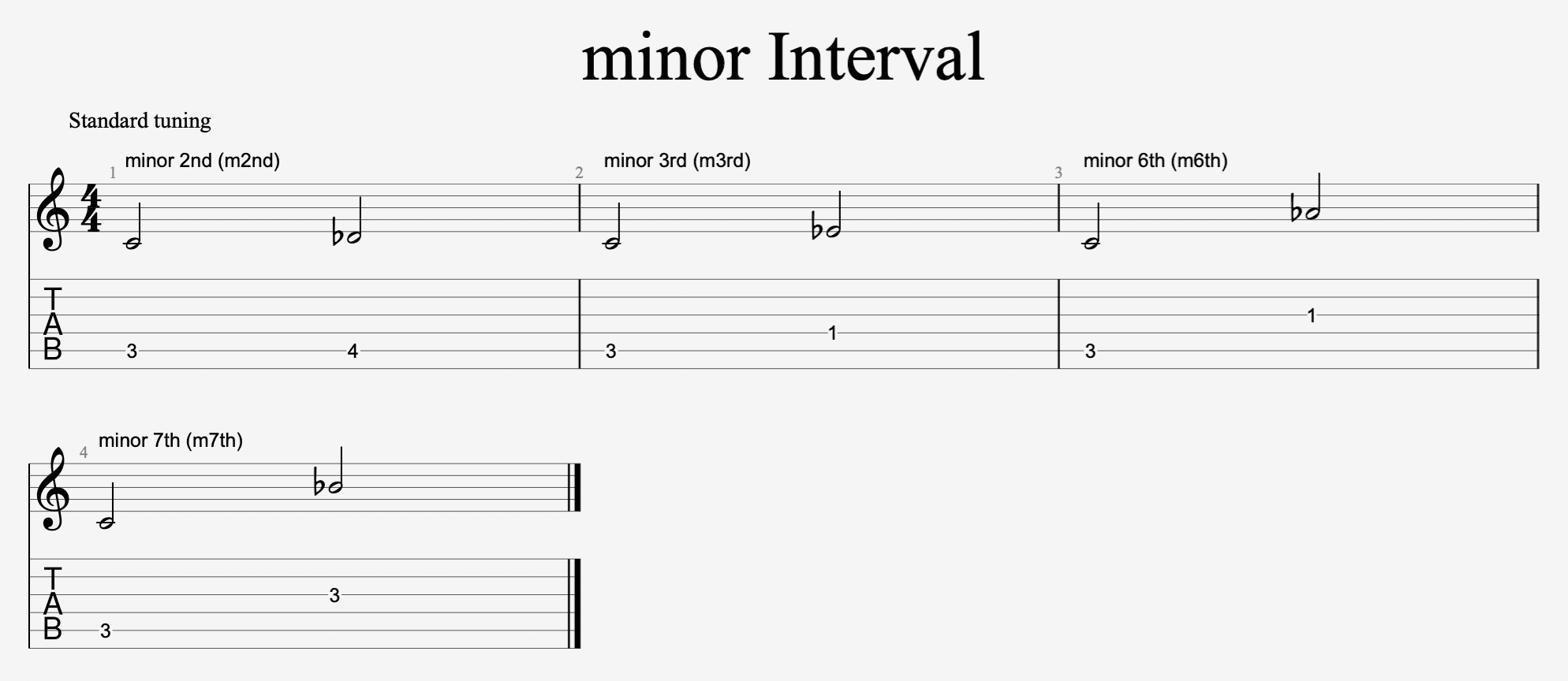

それぞれの短音程について

それぞれの短音程は以下の通りです。

| 音程 | 表記 | 説明 |

|---|---|---|

| 短2度 | minor 2nd, m2nd | 基準となる音から「半音」の関係です |

| 短3度 | minor 3rd, m3rd | 基準となる音から「全音+半音分」の隔たりの関係です |

| 短6度 | minor 6th, m6th | 基準となる音から「全音4つ分」の隔たりの関係です |

| 短7度 | minor 7th, m7th | 基準となる音から「全音5つ分」の隔たりの関係です |

上記の画像はオクターブまでの範囲で 5弦、6弦のルート音を P1st とした時の他の短音程の位置関係を示したものです。

増音程概要

増音程は、特に音楽的なコンテキストによって強い不協和感を生じることがあります。これは、増4度や増5度など、本来の完全音程や長音程を半音分隔たりを広げた形で現れます。

例えば、増4度はしばしば「トライトーン」と呼ばれ、その不安定で緊張感ある響きは、解決を要求する音楽的な効果を生み出し、ジャズや現代音楽で頻繁に使われる技法です。これらの音程は、音楽にドラマティックなタッチを加え、リスナーに強烈な印象を与えることができます。

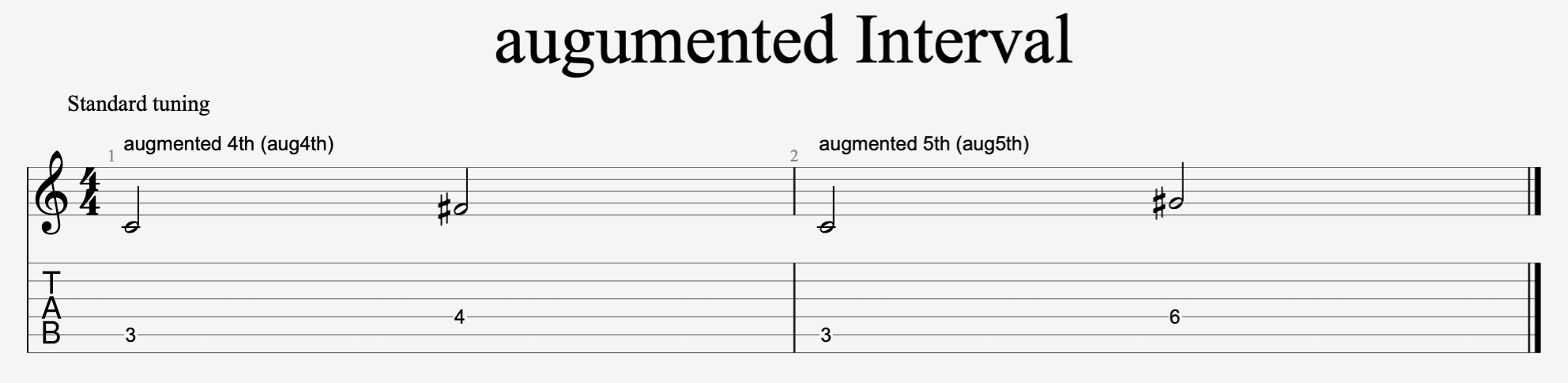

それぞれの増音程について

繰り返しになりますが増音程は、完全音程、もしくは長音程の基準となる音から、#を使って隔たりを「半音」広げたものです。よく使うような増音程としての増4度、増5度は以下のようになります。

| 音程 | 表記 | 説明 |

|---|---|---|

| 増4度 | augumented 4th, aug4th | 基準となる音から「完全4度 + 短2度(半音)」の関係です。 この音程は全音3つ分の隔たりなので「トライトーン」と呼ばれています |

| 増5度 | augumented 5th, aug5th | 基準となる音から「完全5度 + 短2度(半音)」の隔たりの関係です |

減音程概要

減音程は、特定の完全または長音程を半音下げることで形成される音程で、音楽に独特の不協和感を提供します。

例えば、減5度や減7度は、その意外性と緊張感により、音楽に緊迫感や葛藤を加える効果があります。

これらの音程は、音楽的な解決を求めることが多く、特にクラシック音楽やジャズで重要な役割を担っています。減音程の使用は、深い感情表現や音楽的な深さを生み出すための手段として利用されます。

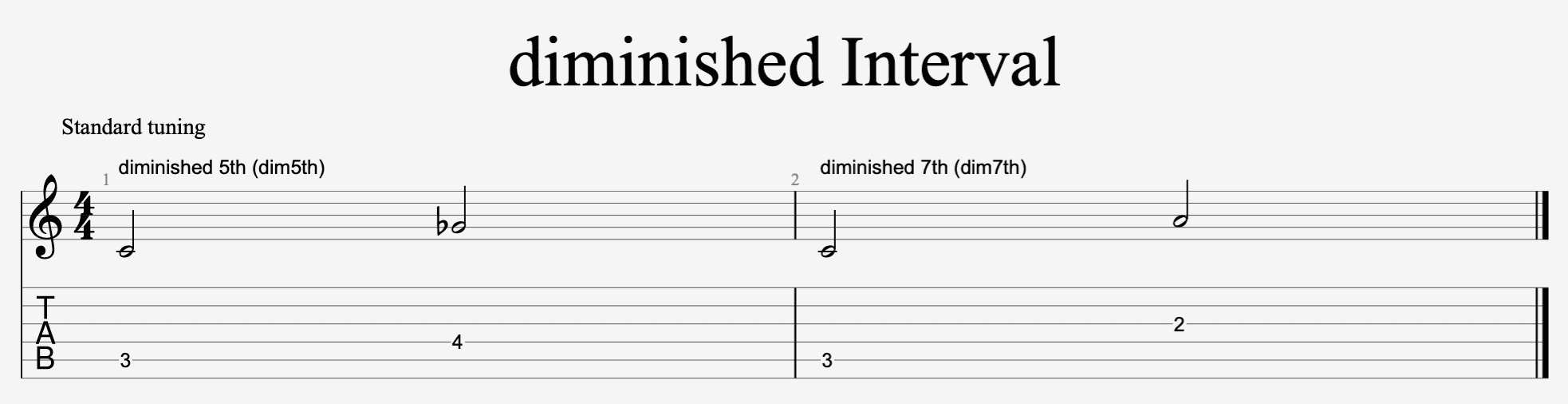

それぞれの減音程について

繰り返しになりますが減音程は、完全音程、もしくは短音程の基準となる音から、♭を使って隔たりを「半音」狭めたものです。

よく使うような増音程としての減5度、減7度は以下のようになります。増音程の時と違って「半音狭めている = 半音分マイナスしている」ことに気をつけてください。

| 音程 | 表記 | 説明 |

|---|---|---|

| 減5度 | diminished 5th, dim5th | 基準となる音から「完全5度 - 短2度(半音)」の関係です。 この音程も増4度と同様に全音3つ分の隔たりなので「トライトーン」と呼ばれています |

| 減7度 | diminished 7th, dim7th | 基準となる音から「短7度 - 短2度(半音)」の隔たりの関係です |

重増音程 ( double augmented interval ) と 重減音程 ( double diminished interval )

重増音程とは、通常の増音程(例えば増4度)をさらに半音上げた音程で、特に不協和感が強いとされます。

一方、重減音程は通常の減音程(例えば減5度)をさらに半音下げた音程であり、これも非常に不安定で緊張感を生み出します。

これらの音程は、音楽に独特の効果をもたらし、特に現代音楽や実験的な作品で使用されることがあります。それぞれの音程が音楽的に解決を要求するため、特定の表現を強調するのに役立ちます。

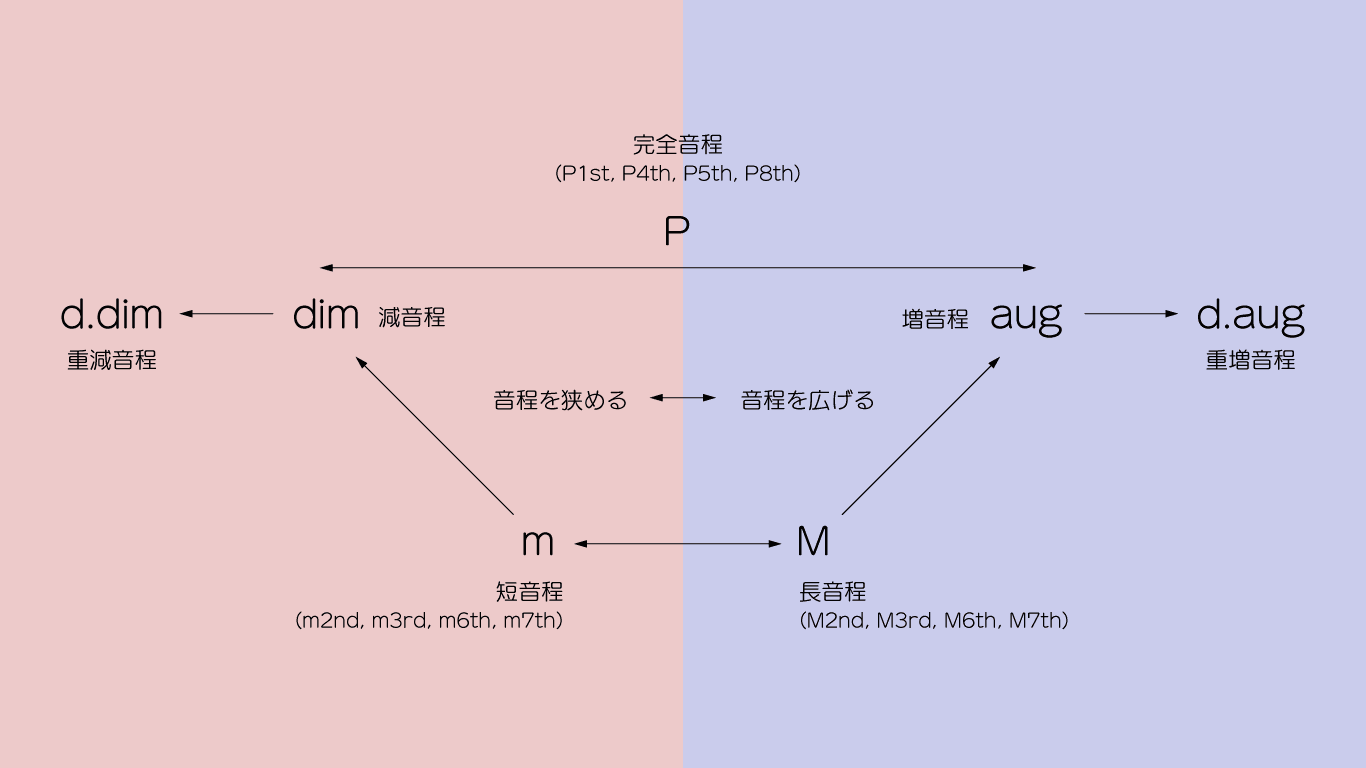

音程の相互関係図

これまでに触れて来なかった他の増音程や減音程について、上記の関係図を見れば色々と見えてくると思います。例えば

| 基準となる音程 | 変化 # (半音広げる) | 変化 ♭ (半音狭める) |

|---|---|---|

| P5th | augmented 5th, aug5th | diminished 5th, dim5th |

| m6th | Major 6th, M6th | diminished 6th, dim6th |

| M3rd | augmented 3rd, aug3rd | minor 3rd, m3rd |

| dim5th | - | double diminished 5th |

| aug5th | double augmented 5th | - |

といった考え方になります。

まとめと捕捉

まず補足として、1 オクターブ以上の音程は基本的には 9度、11度、13度以外は表現すること(扱うこと)がありません。以下に一覧化しますが、この段階では気にしないでもいいです。

- 短9度 = m9th、minor9th、♭9th

- 長9度 = M9th、Major9th、♮9th

- 増9度 = aug9th、augmented9th、♯9th

- 完全11度 = P11th, Perfect11th、11th

- 増11度 = aug11th, augmented11th、♯11th

- 短13度 = m13h, minor13th、♭13th

- 長13度 = M13th、Major13th、13th

ギターにおいて 10度 に当たる音は、長3度か短3度のどちらかに該当しますが、そのまま(オクターブ上の)長3度か(オクターブ上の)短3度と捉えることがほとんどです。この考え方は、12度、14度、15度についても同様の考え方を行います。

大切なので繰り返しになりますが、M10th が出現しても M3rd のままで捉えることがほとんどです。これ結構重要なので覚えておきましょう。

まとめです。この記事では「音程」について学びました。現段階では十分すぎるほどの情報量であり、無駄は一切ない情報で埋めました。この機会にしっかりと覚えてしまいたいですね!

また、ギタリストの皆様においては、音程の関係を指板上で把握できるようにすることが大切です。C、A、G、E、D といったメジャーコードの音程の位置関係から紙に書き出したりして、音程の理解を深めていきましょう。

でわでわ頑張ってくださいね!